最近「Zero Trust(ゼロトラスト)」という言葉をよく耳にします 直訳すると「信頼ゼロ」 なんだか物騒な響きですが、セキュリティの世界では今や主流の考え方です

昔ながらの境界型セキュリティでは、「社内ネットワークに入っていれば安全」という前提がありました VPNで社内に入れば、あとは自由にアクセスできる まるで「玄関の鍵さえ開ければ、家の中は全部フリーパス」状態です

でも、今はクラウドも使うし、リモートワークも当たり前 社内にいる人が全員安全とは限りません そこで登場したのがZero Trustです

Zero Trustの基本

「誰であっても、どこからアクセスしていても、常に検証する」

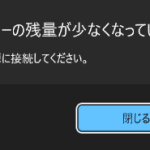

つまり、「社内だからOK」「一度ログインしたからOK」ではなく、アクセスのたびに本人確認・権限確認を行うということ 信頼はするけど、ちゃんと確認もする 「社内の共有フォルダにアクセスするたびに、本人確認される時代です まるで自宅で冷蔵庫を開けるたびに顔認証されるような感覚です

実務ではどう活かす?

Zero Trustの要素はすでに多くの現場で取り入れられています

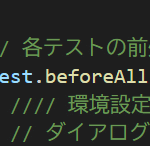

- MFA(多要素認証):ログイン時にパスワード+αで本人確認

- PoLP(最小権限の原則):必要な権限だけを付与

- IAM(アクセス管理):誰が何にアクセスできるかを制御

- MDM(端末管理):会社支給端末のセキュリティを確保

これらを組み合わせて、「信頼しない設計」を実現していくのがZero Trustです

まとめ:思想としてのZero Trust

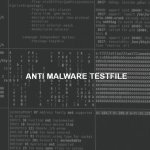

Zero Trustは製品名ではなく、セキュリティの思想です ツールを導入するだけではなく、運用や文化の見直しも必要になります

「うちの社内は大丈夫」と思っていたら、実は誰でも入れる状態だった…なんてことにならないように 「信頼はするけど、検証もする」くらいがちょうどいいのかもしれません